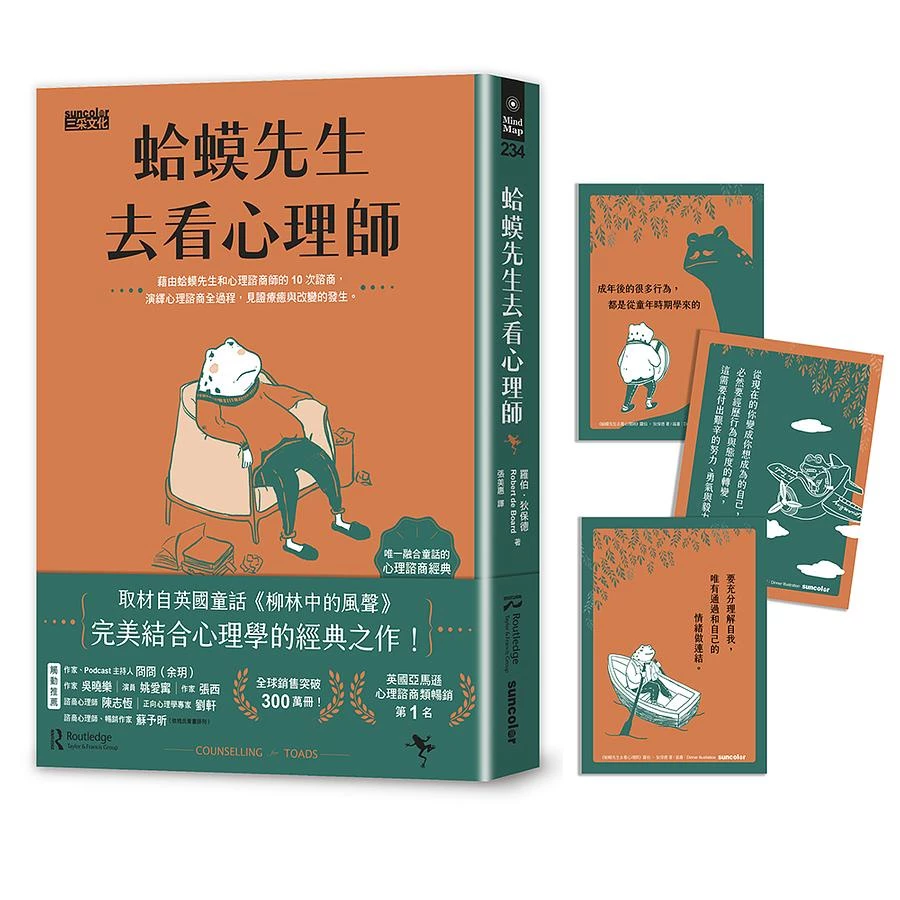

終於看完這本轟動武林、佔據各大排行榜首的書 —《蛤蟆先生去看心理師》!

過了看雞湯類叢書的階段,所以會吸引我的,多是裡面有提供方法,或是能夠創造共感引發行動的,蛤蟆先生就是這樣的一本書。

透過情緒卡關的蛤蟆,在好友協助下找到諮商師蒼鷺幫忙,帶我們看蛤蟆在一次次的探索過程中如何脫去過往枷鎖,蛻變為真正的大蛤蟆 🐸

用動物當主角 🕊️🦡 蛤蟆不只是蛤蟆,他可以是任何人,也是我某段時期的投射。

「反正不用逼你,你就會把自己逼死。」

回想成長過程,如果有最常收到的一句話排行榜,這應該是榜首(笑)。在有大把精力的時候,把這種行為當成是在負責任,不明就理就用不存在的價值標準預設退路不存在;而蛤蟆身旁的動物親友們,在每個人身邊好像也都能找出這樣的角色。

Being vulnerable takes enormous courage. But it's worth it to feel seen.

「認識以來最悲傷的蛤蟆」故事從這開始。

我彷彿可以看到與世界背對的那個樣子,即使旁邊有人,但你,只有你的那種悲傷。直到某天,好友河鼠無意間闖入蛤蟆替自己建立起的重重堡壘,獨自與世界對抗多累啊,終於放聲大哭,攤開脆弱而被拾起,在這點蛤蟆是幸運的。這本書沒有太深澀的辭藻,闡述心理學概念卻可以送上溫暖。

有時候會想,

我們是如何長成現在這個樣子的?好的,不好的;

而他又是如何長成這個樣子?

是如何我們活出現在的人設,為什麼遇到某些事情我就是會生氣,為什麼這個情況我知道要怎麼處理?

很多情緒,印象中都沒有所謂「經歷過學習」的第一次。就像重複拿到類似劇本的演員,不需排練就可以出演。而回到更早青春無限的年歲,從來沒有想過,好像一切就是這樣,甚至有點絕對。

看完這本書,會理解兒童、父母、成人狀態為何,好像能從更客觀的角度去回答這些問題。許多習以為常的慣性都是有跡可循,只是要回到記憶所不能及的兒時。在 4、5 歲左右,我們就會建立起看待自己與別人的世界觀,之後,所建構的世界、走的路都是在印證這些信念與預期。

但是誰記得?

記憶的對錯不重要,是想起那些事情的情緒,才是看待那件事的角度。改變不了過去,但有另一種生活方式,是不必照著既定的劇本,甚至可以沒有劇本,如此一來,我們成為能夠即興出演的更好演員,就算是重複事件,也可以打破人設,用不同方式詮釋。

「誤會和標籤往往來自不了解,當你了解自己,也會了解別人。」

— 最近看完電影《關於我和鬼變成家人的那件事 》讀到的一段文字。

如果說自我探索的價值是什麼,就是接受自己不完美的樣子,可能永遠都不會完美,在自己身上發現脆弱,就更能感受眼見不一定為憑是在說什麼;分辨問題不在自己,也不一定就在別人,往「我好,你也好」的共好狀態前進。

責怪是最快解決問題的方式,但也是最無法解決問題的方式,因為觀察,得以剖析,最終表達。

事件的參與者從來都只有當下的自己,即使是現在,我們都只是過去某一瞬的旁觀者而已。

回顧生命,許多以為沒有選擇的以為,其實早已做出選擇。

適時的「小題大作」,因為不是多大的事情才能造成深遠的影響,被忽略的情緒可能終有一刻累積成不曾想見的傷痕,而生活中的小事可以累積成強大的能量,當看自己有光,才能看見乍看平凡的生活是多麼光彩奪目。

📗

「每個人生下來都是王子,卻被父母變回青蛙。心理治療的目的,就是讓青蛙再變回王子。」

這是這本書的引言,也是當初吸引到我的地方,卻也是我在看完後,最不希望聚焦的地方;父母這兩個字包含了太多,還有我們所接觸的世界,每一個點、才形成面。

而雖然此書針對的是諮商,但蛤蟆的演進,更多的意涵是在檢視自己的歷程,諮商只是其中一種手法,很推薦想開啟自我探索大門的人閱讀。

這本書帶給我的,除了曾經與自己的對話,還有對曾經的提問有了更好的詮釋;也希望所有被關住的有苦難言、有夢想做都能暢快地打開,活出自由,而不自我。

圖文版

歡迎追蹤、分享、收藏 💖

🍫 連結收納區|對這本書有興趣?

🛒《 蛤蟆先生去看心理師 》實體書:誠品網路書店

🛒《 蛤蟆先生去看心理師 》電子書:樂天 Kobo|Readmoo 讀墨